|

Квантовая Магия, том 6, вып. 3, стр. 3114-3125, 2009

Техническое описание

вакуумных дырок К.З.

Лешан MD-6233 Молдова, Октеабрьское (Получена 30 июня 2009; опубликована 15 июля 2009) Существуют два вида физического вакуума –

Торричеллиева пустота и Декартова абсолютная

пустота, где нет абсолютно ничего – ни материи, ни пространства-времени. По

определению, пустота (вакуум) получается при удалении из сосуда всех

материальных частиц, видимых и невидимых.

Показано, что в зависимости от скорости удаления материи из сосуда,

можно получить Торричеллиеву или Декартову абсолютную пустоту. Приводится описание

экспериментов, которые могут подтвердить или опровергнуть возможность

существования абсолютной пустоты (вакуумных дырок), характерные признаки которой

– захлопывание стенок сосуда и изменение геометрии окружающего

пространства-времени, замедление времени и сокращение расстояний. Описываются

свойства, методы получения и обнаружения Декартовой пустоты. 1. Введение В 1999 опубликован новый метод телепортации с

использованием вакуумных дырок [1]. В работе [2] дырочная телепортация анализируется,

и подчеркивается отсутствие каких-либо технических данных о вакуумных дырках,

как их можно получать и манипулировать. Поэтому в данной работе предпринимается

попытка устранить этот пробел, приводится описание, свойства дырок, методы их

получения и обнаружения. Следует отметить, что необходимость существование

вакуумных дырок не постулируется, а выводится логически-дедуктивно из трех независимых

направлений – из теории Декарта, теории квантованного вакуума и конечности

Вселенной по объему. Причем все три способа предсказывают одни и те же свойства

дырок, что не случайно. Под физическим вакуумом в современной физике понимают

полностью лишённое вещества пространство. Но даже если бы удалось получить это

состояние на практике, оно не было бы абсолютной пустотой. Квантовая теория

поля утверждает, что, в согласии с принципом неопределённости, в физическом

вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы: происходят так

называемые нулевые колебания полей [3]. Таким

образом, согласно современным представлениям, абсолютную пустоту, где нет не

только вещества, но даже радиации и виртуальных частиц, абсолютно невозможно

получить. В данной статье доказывается обратное – можно экспериментально

получить абсолютную Декартову пустоту, где нет не только газов, радиации,

виртуальных и других частиц, но нет вообще ничего, нет даже нейтрино, фундаментальных полей и

самого пространства-времени. Это абсолютная пустота, дыра в

пространстве-времени, и ее можно получить экспериментально, приводятся

теоретические и экспериментальные доказательства. Очевидно, для того чтобы доказать теоретически существование вакуума Декарта, нужно доказать, что с

его помощью можно описать реальные феномены, например гравитацию. В статье [4]

показано, что вакуумные дырки прекрасно описывают гравитацию, более того, это

единственные «частицы» способные объяснить замедление времени и сокращение

расстояний вблизи массивных тел исключительно только своими свойствами. Следовательно,

дырки в пространстве-времени – необходимый элемент реальности. А экспериментальным

методом нужно доказать, что в предсказанных теорией процессах появляются именно

дырки, с предсказанными теорией свойствами. 2. Теория Декарта и дырки в

пространстве-времени Абсолютную пустоту, абсолютный вакуум или дыру в

пространстве времени (вакуумную дырку) косвенно

описал еще Декарт в своих сочинениях [5]. Несмотря на то, что Декарт доказывал

отсутствие пустоты в природе, на самом деле он описывает именно основные

свойства вакуумных дырок – свойство дырок захлопываться и отсутствие у них

свойства протяженности. Размышляя над результатами эксперимента Торричелли, Декарт

пишет [5]: “ Поэтому если спросят: что случилось бы, если бы Бог удалил тело,

содержащееся в данном сосуде, и не допустил, чтобы другое тело заняло покинутое

место, то на этот вопрос нужно ответить: в таком случае стороны сосуда

сблизятся настолько, что сомкнутся, ибо когда между двумя телами не находится

ничего, то они необходимо должны касаться друг друга, так как явно нелепо,

чтобы тела были отдалены друг от друга, т.е. чтобы между ними имелось

расстояние и чтобы в то же время это расстояние было "ничем", потому

что расстояние есть модус протяжения, которое не может существовать без

какой-либо протяженной вещи”. Следует

подчеркнуть следующие положения теории Декарта: 1.

Если удалить тело,

содержащееся в данном сосуде, и не допустить, чтобы другое тело заняло

покинутое место, в таком случае стороны сосуда сблизятся настолько, что

сомкнутся, ибо когда между двумя телами не находится ничего, то они необходимо

должны касаться друг друга; 2.

"ничто" не

может иметь протяжения. Другими словами, согласно Декарту, истинная пустота не может иметь свойства

протяженности, поскольку это свойство имеют исключительно только материальные

частицы. Рассмотрим описанный выше эксперимент Декарта подробнее –

как получить абсолютный вакуум.

Согласно определению, пустота (вакуум) получается при удалении из сосуда всех

материальных частиц, видимых и невидимых.

Пусть мы пытаемся удалить из замкнутого сосуда содержащуюся внутри материю

(атмосферный воздух). Сначала откачиваем воздух при помощи насосов, затем при

помощи других средств, абсорбирующих отдельные молекулы и атомы, и

предотвращающих испарение частиц со стенок самого сосуда. Предположим, внутри

сосуда получен очень глубокий физический вакуум, где концентрация

(классических) частиц равна нулю. Тогда, согласно Декарту, стенки сосуда должны

сомкнуться, так как между ними пустота, которая не может иметь свойства

протяженности – "ничто не может иметь протяжения" [5]. Тем не менее,

в реальности мы наблюдаем сосуд неповрежденным и без каких-либо изменений,

несмотря на то, что внутри сосуда, по нашему мнению, – так называемый

«физический вакуум». Что бы сказал об этом Декарт – что свойство протяженности

присуще только реальным частицам, следовательно, внутри сосуда «с вакуумом»

существуют какие-то невидимые экспериментатору частицы, и вакуум внутри сосуда

не является абсолютным. Следовательно, в эксперименте было нарушено условие

Декарта – «удалить тело, содержащееся в данном сосуде, и не допустить, чтобы

другое тело заняло покинутое место» [5]. Пока мы удаляли одно тело (газ) из

сосуда, в сосуд проникли другие частицы или поля – только этим можно объяснить

то, что стенки сосуда не смыкаются, хотя мы удалили из него все частицы газа и

пыли. Таким образом, наличие свойства протяженности внутри сосуда однозначно

указывает, согласно Декарту, на то, что

внутри сосуда имеются какие-то невидимые частицы, поскольку только

материальные частицы могут иметь свойство протяженности. Таким образом, используя

обычные методы получения вакуума невозможно получить абсолютную пустоту,

характерный признак которой – смыкание, захлопывание стенок сосуда. Что же это за частицы, заполняющие «пустой» на первый

взгляд сосуд, обладающие свойством протяженности, способные проникать через любые материалы,

невидимые, неосязаемые, и которые не могут быть удалены ни насосами, ни другими

аналогичными приборами? Это может быть нейтрино, фундаментальные поля, проникающая радиация или виртуальные пары

частица-античастица всегда присутствующие в вакууме. В любом случае, имеется

большое количество частиц и фундаментальных полей, которые потенциально могут

«пролетать» через сосуд, или существовать в нем. Кроме того, согласно многим теориям, само

пространство-время может быть квантованным и может состоять из неделимых

«атомов» пространства-времени или элементарных ячеек пространства времени

(объемов dV), которые также могут занимать объем сосуда. Тем более что их

главным свойством как раз является свойство протяженности, и эти «частицы» не

могут быть удалены из сосуда ни насосами, ни другими похожими аппаратами. Фактически Торричеллиева пустота не является абсолютной пустотой в полном смысле

этого слова, это пространство (возможно

состоящее из атомов (квантов) пространства-времени), в котором также существуют

множество реальных и виртуальных частиц и полей, что объясняет, почему внутри

сосуда есть свойство протяженности (и

времени), и почему стенки такого «пустого» на первый взгляд сосуда не

смыкаются. Как же получить внутри сосуда Декартову абсолютную пустоту, характерный признак которой – смыкание

(захлопывание) стенок сосуда, что означало бы, что внутри сосуда не осталось

более ни одной реальной частицы обладающей свойством протяженности, включая

атомов пространства-времени? Нужно создать вакуум в сосуде, выполнив условие

Декарта – удалить тело (все материальное) из сосуда, и «не допустить, чтобы

другое тело заняло покинутое место» [5]. Есть предложение использовать для

получения Декартовой пустоты факт существования предельной скорости движения в

континууме пространства-времени – скорости света. Если очень быстро (мгновенно)

удалить из сосуда все материальные объекты,

тогда стенки сосуда должны сомкнуться,

поскольку частицы и поля окружающей среды не могут мгновенно переместиться внутрь сосуда чтобы занять освободившийся

объем, так как их скорость перемещения ограничена скоростью света, отчего на

некоторое короткое время внутри сосуда появляется абсолютная Декартова пустота,

где нет ни пространства-времени, ни материи.

Как же удалить материю очень

быстро (мгновенно) из сосуда? Есть два метода быстрого удаления материи –

можно ударить покоящуюся частицу другой частицей с такой же или большей массой,

двигающейся с околосветовой скоростью, или использовать процессы где частицы

мгновенно исчезают. Если ударить первоначальную частицу, она будет выброшена из

занимаемого объема (сосуда) с околосветовой скоростью, отчего на короткое время

должен образоваться Декартов вакуум, так как окружающая среда не может

мгновенно занять свободный объем. Таким образом, согласно теории, Декартов

вакуум можно получить при неупругом столкновении частиц. Другой способ – можно использовать физические процессы, где

материальные частицы мгновенно исчезают, например при аннигиляции пар и распадах

частиц, отчего на короткое время, пока окружающая среда не заняла это место,

там существует Декартов вакуум, что можно проверить экспериментально. Ниже предлагается

простой эксперимент, способный подтвердить или опровергнуть возможность

образования дырок в указанных процессах,

при помощи атомных часов. Нужно различать два вида физической пустоты, Торричеллиеву пустоту (физический

вакуум) и Декартову абсолютную пустоту

(вакуумную дырку), которые получаются в зависимости от того, с какой скоростью из сосуда удаляются

материальные объекты. Если механически (т.е. медленно) удалять из закрытого

сосуда все материальные частицы, тогда

образовавшееся вакантное место успевает занять окружающая среда (кванты

пространства-времени, фундаментальные поля, нейтрино пролетают, радиация,

виртуальные пары частица-античастица). Поэтому, хотя из сосуда удалены все

«видимые» материальные частицы, стенки сосуда не смыкаются, так как сосуд

заполнен множеством виртуальных частиц и полей, а также невидимыми элементарными объемами dV, обладающими свойством протяженности, которых насосы не

могут удалить. Таким образом, Торричеллиева пустота – это объем пространства с

низким давлением газа, это пространство-время из которого частично удалена

материя. Противоположно, Декартова абсолютная пустота или вакуумная

дырка – это полное отсутствие

материальных частиц и пространства-времени, которую можно получить во всех

случаях, когда материальные частицы почти мгновенно исчезают или удаляются. При этом роль стенок сосуда Декарта играют

окружающие дырку частицы. Таким образом, из теории Декарта следуют основные

свойства вакуумных дырок – свойство дырок захлопываться, отсутствие свойств

протяженности (и времени) внутри дырки, и т.д. Следует подчеркнуть, что хотя

Декарт считал что пустота не обладает свойством протяженности, на самом деле

она не обладает также и свойством времени. Во времена Декарта время считалось

абсолютным, протекающим одинаково во всей Вселенной, однако Эйнштейн показал,

что пространство и время взаимосвязаны. Существование

вакуумных дырок следует из конечности Вселенной по объему. Если Вселенная конечна по объему, тогда она должна иметь

границу, поскольку все конечные по объему объекты имеют границу. Граница

Вселенной – это линия или точка, за которой нет никаких составляющих Вселенную

объектов – пространства-времени, физических полей или элементарных частиц

(материи). Таким образом, за пределами

Вселенной – дыра в пространстве-времени, где нет ни пространства-времени, ни

материи, иначе, если бы за этой линией было бы хоть что-нибудь, например

пространство-время, тогда мы не смогли бы назвать эту линию границей Вселенной,

поскольку мы могли бы пересечь ее и двигаться дальше. А перемещаться через

вакуумную дырку абсолютно невозможно, так как там нет свойства длины и времени

(пространства-времени). Такое же мнение имеет И. Новиков [6] "Вне

Вселенной нет ничего, нет галактик, нет материи, там нет вообще ничего, ни

пространства, ни времени". Согласно космологическому принципу, Вселенная не может

иметь привилегированные места, как центр или границу, поэтому вакуумные дырки

должны существовать в каждой точке пространства как виртуальные частицы,

которые непрерывно появляются и исчезают. Таким образом, граница Вселенной

существует в каждой точке пространства-времени в виде микроскопических дырок,

которые непрерывно появляются и исчезают. Существование

вакуумных дырок следует из теории квантованного вакуума. Пусть пространство состоит из виртуальных ячеек (квантов) пространства или элементарных объемов dV, которые непрерывно появляются и исчезают. Если элементарный объем dV пространства исчезает, то на его месте возникает,

естественно, вакантное место – дырка,

где нет пространства-времени. Другими словами, это дыра в пространстве-времени,

где свойство протяженности стремится к нулю, и время течет бесконечно медленно.

Сразу после появления дырки, окружающие ее частицы начинают заполнять пустоту

собой, отчего возникает захлопывающийся сосуд Декарта. Как видите, из теории

Декарта, эксперимента с вакуумом и теории квантованного вакуума с

необходимостью следует существование дырок в пространстве-времени, с одними и

теми же свойствами. Как было подчеркнуто выше, непосредственно вакуумную дырку

невозможно наблюдать по определению, поскольку это “ничто” – абсолютная

пустота, это вакантное место откуда удалена и материя, и пространство-время. Однако

мы можем наблюдать захлопывающийся Декартов сосуд – стенки из реальных частиц,

которые окружают дырку.

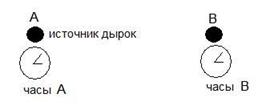

Рис.1. На рисунке изображена вакуумная дырка «одетая» в шубу из

частиц окружающей среды – это Декартов сосуд, стенки которого состоят из

реальных частиц окружающей среды, внутри которого и находиться сама вакуумная

дырка – абсолютная пустота. Мы не можем наблюдать «голую» пустоту по

определению, поскольку это «ничто», дырка всегда экранируется частицами окружающей среды от наблюдателя.

Чтобы непосредственно контактировать с вакуумной дыркой, наблюдатель сам должен

быть одной из частиц Декартова сосуда. Если вакуумная дырка существует, тогда

захлопывающийся Декартов сосуд должен проявить себя в каких-либо процессах.

Рис.2. Взаимодействие вакуумных дырок с веществом. Частица P,

вместе с квантами пространства-времени dV образует Декартов сосуд вокруг дырки. Как видно из рисунка, при появлении дырок в случайных

точках возникают захлопывающиеся Декартовы сосуды, стенки которых состоят из

частиц окружающей среды. Поэтому материальная частица должна испытывать

хаотические прыжки в случайные направления, частица должна «дрожать». Таким

образом, эффект дрожания электрона или Лэмбовский сдвиг можно объяснить

появлением дырок. Рассмотрим другие эффекты – как видно из рисунка, частица

вещества P вместе с квантами пространства dV заполняет собой дырку. При этом dV

«придвигаются» к частице P, что особенно хорошо заметно на рис. 2b, где частица

P неподвижна, поскольку она не может заполнять две дырки одновременно. Так как

дырки возникают в пространстве непрерывно, элементарные объемы придвигаются к частице,

а в обратную сторону двигаются дырки, как в электрическом токе, где электроны

двигаются в одну сторону, а дырки – в противоположную. Поэтому материя

непрерывно испускает потоки дырок. Если собрать все дырки испускаемые телом за

одну секунду, получим одну дырку объемом V

и радиусом r. Сила взаимодействия между двумя точками

испускающими ежесекундно поток дырок с объемом V1 и V2, и,

соответственно, с радиусом r1 и r2 равна:

где R – расстояние между

ними; Gm = 1,665 * 109 Н/м4 (кг/м3с2); Таким образом, предполагаются по крайней мере два процесса,

где проявляется существование вакуумных дырок – это нулевые колебания частиц,

которые не должны прекращаются даже при нуле градусов Кельвина, поскольку

вызываются появлением дырок, и феномен гравитации [4]. Поскольку вакуумные

дырки могут объяснить реальные феномены, следовательно, вакуумные дырки –

реальные объекты. Ниже предлагаются методы экспериментального обнаружения и

создания дырок. В дырочной теории пространство-время перестаёт быть просто

пассивной ареной действия для физических объектов, само пространство-время

участвует практически во всех физических процессах, посредством квантов

пространства-времени dV и дырок. 3. Методы получения дырок в

пространстве-времени По принципу действия, существуют два логически очевидных

методов создания дырок – метод мгновенного удаления материи из сосуда, и метод

растяжения дырок (получение больших дырок за счет растягивания небольших,

естественных дырок). Как было показано при анализе теории Декарта, дырки в

пространстве-времени можно создавать, если мгновенно удалить материальное тело

(частицу) из занимаемого объема.

Поскольку окружающая материальная среда не может мгновенно занять

освободившийся объем, так как скорость перемещения ограничена скоростью света,

внутри существует некоторое короткое время дыра в пространстве-времени, пока

стенки сосуда не захлопнуться (как сосуд Декарта). Существует много физических

процессов, где частицы мгновенно исчезают, это аннигиляция пар частица-античастица,

распад ядер и частиц. Если частица мгновенно исчезает, при этом роль стенок

сосуда Декарта играют окружающие ее частицы – атомы пространства-времени dV или

элементарные частицы. Подобно сосуду Декарта, частицы составляющие «стенки»

сосуда смыкаются, и внешне это выглядит как ускоренное движение близко

расположенных частиц друг к другу, слипание частиц. Существуют

следующие методы искусственного получения дырок в пространстве-времени: 1. Аннигиляция пар частица-античастица, где

исходные частицы в некоторый момент времени исчезают, возможно мгновенно, с

образованием дырки, которая затем захлопывается как сосуд Декарта. 2. Частицы также исчезают при распадах частиц,

например распад нейтрона: n → p + e– + γ В процессе распада нейтрон через некоторое время исчезает,

возможно мгновенно, отчего на его месте кратковременно образуется Декартова

пустота, пока дырка не захлопнется частицами окружающей среды. Гипотезу можно

проверить при помощи двух идентичных атомных часов – часы расположенные вблизи

источника дырок должны идти медленнее. 3. Метод растяжения дырок. Следующий метод

получения дырок логически очевиден – просто берем дырку за края, и растягиваем.

Таким образом, мы затрачиваем энергию на расширение границы Вселенной, создавая

большие по размерам дырки. Реально дырки можно растянуть, пользуясь тем, что,

согласно теории, элементарные вакуумные

дырки непрерывно появляются в каждой точке пространства, в том числе и возле

частиц материи. При этом частицы взаимодействуют с вакуумными дырками, как

описано в [4], испуская «свои» дырки. А что случится, если во время

взаимодействия частицы с дыркой, ускорить частицу? Поскольку частица

взаимодействует с дыркой, т.е. непосредственно контактирует с дыркой, в таком

случае при ускорении частица будет «растягивать» дырку, с которой связана, затрачивая

энергию (рис. 4). Поэтому при ускорении частицы возникает сила препятствующая изменению

скорости частицы – сила инерции.

Рис.3. Рис.4. При

появлении дырки, частица стремится заполнить ее самим собой. Если ускорить

частицу, она «растягивает» дырку с которой взаимодействует в данный момент. 4. Свойства Декартовой

пустоты (вакуумных дырок) 1.

Главное свойство дырок описано еще Декартом: немедленно после появления,

вакуумная дырка начинает захлопываться подобно сосуду Декарта, поскольку «если

удалить тело, содержащееся в данном сосуде, и не допустить, чтобы другое тело

заняло покинутое место, в таком случае стороны сосуда сблизятся настолько, что

сомкнутся, ибо когда между двумя телами не находится ничего, то они необходимо

должны касаться друг друга»; 2.

Вакуумная дырка это нематериальный объект; это пустота «внутри» которой

свойство протяженности стремится к нулю и время течет бесконечно медленно,

поскольку за пределами Вселенной не может что-либо существовать, там нет ни

материи, ни пространства-времени. Поэтому

увеличение концентрации дырок в пространстве должно привести к сокращению

расстояний между любыми двумя точками и к замедлению времени, поскольку в

предельном случае, когда пространство состоит только из дырок, расстояние между

любыми двумя точками равно нулю и время течет бесконечно медленно. 3.

Вакуумная дырка ненаблюдаемая по определению, поскольку это «ничто», но мы

можем наблюдать сосуд Декарта, который захлопывается из-за наличии дырки внутри

сосуда. Поэтому говоря о размерах

вакуумной дырки, имеют в виду размеры

сосуда Декарта, стенки которого материальны и состоят из окружающих дырку

материальных частиц. 4.

Вакуумная дырка имеет конечное время жизни Th > 0 из-за того, что скорость перемещения материальных

стенок сосуда Декарта ограничена скоростью света, поэтому дырка не может

захлопнуться мгновенно. Поэтому Th ≥

Rh/c, где Rh/ - радиус дырки, c – скорость света. 5.

Диаметр элементарных вакуумных дырок не вытекают непосредственно из теории, это

произвольный параметр. Есть предложение временно считать диаметр элементарных

вакуумных дырок примерно равным ~ 10–15

м потому, что в таком случае дырочная теория имеет самый простой вид. 6. Вакуумная

дырка обладает энергией. Обратите внимание, что для получения вакуумной дырки

нужно затратить энергию, которая расходуется на расширение границы вселенной. И

наоборот, при захлопывании дырки, как сосуда Декарта, выделяется энергия,

которая расходуется на ускорение окружающих дырку частиц или синтез новых

частиц. Следовательно, каждой дырке можно приписать некоторую энергию, и

вообще, величину дырок можно измерять в единицах энергии, например МэВ. Например при аннигиляции пары

электрон-позитронной пары возникает дырка с энергией 1.022 МэВ. Как было подчеркнуто в статье [7], энергия

дырки квантована и всегда кратна постоянной Планка. При

лобовым столкновении электрона и позитрона размеры (энергия) дырки будут больше

потому, что частицы еще и «растягивают» дырку, как было описано выше. Это

позволяет объяснить, почему при увеличении кинетической энергии частиц,

рождается больше вторичных частиц. Есть предложение рассматривать все процессы взаимопревращения частиц через

стадию образования дырок в пространстве-времени. 7. Вакуумные

дырки имеют фундаментальную особенность, которая отличает их от всех других

элементарных частиц материи – дырки нельзя ускорять, дырка всегда неподвижна

относительно инерциальной системы отсчета, в которой она создана. 8.

Лоренц-инвариантность дырок – вакуумные дырки действуют одинаково на любые

тела, двигающиеся равномерно и прямолинейно. 9. Скорость

распространения вакуумных дырок в пространстве должна равняться скорости света.

Это следствие того, что скорость захлопывания вакуумных дырок не превышает

скорость света. Если бы скорость гравитации была больше скорости света,

вакуумные дырки не существовали бы, поскольку в этом случае сосуд Декарта

захлопывался бы мгновенно, отчего время жизни дырки равнялась бы нулю. 10.

Непрерывная замкнутая поверхность составленная из вакуумных дырок обладает

абсолютными изоляционными свойствами – не существует излучение или поле,

способное проникнуть сквозь дырочную поверхность, поскольку фундаментальные

поля не могут распространяться там, где отсутствует пространство-время, где

расстояние между любыми двумя точками стремится к нулю и время течет бесконечно

медленно. Если же дырочная поверхность не замкнута, излучение может обойти эту

поверхность, пользуясь волновыми свойствами (дифракция). Изоляционные свойства

дырок обычно незаметны потому что они быстро захлопываются и рассеяны в

пространстве, не образуя непрерывной поверхности. 11. Согласно

теории [7], вакуумные дырки могут увеличивать де-Бройлевскую длину волны

микрочастиц, увеличивая их квантовые (волновые) свойства. Это выглядит так, что

с увеличением размера дырок, растет область пространства, в которой размазана

частица. 5. Методы обнаружения дырок

в пространстве-времени Присутствие(источник) вакуумных дырок можно обнаружить при

помощи двух атомных (цезиевых) часов.

Отдельные вакуумные дырки, энергия которых достаточно велика, можно

обнаружить обычными детекторами частиц. Присутствие вакуумных дырок можно также

обнаружить при помощи гравитационно-волновых интерферометров [8], таких как LIGO и VIRGO, измеряя

«дрожание» пространства-времени, или искривление пространства-времени из-за

появления дырок. 1. Как

было показано выше, вакуумные дырки должны создаваться при распадах частиц, аннигиляции

пар и движении тел с ускорением, например при неупругом рассеянии частиц, когда

ускорение частиц особенно велико. Если в этих процессах будут обнаружены дырки,

с предсказанными теорией свойствами, это можно считать доказательством

существования вакуумных дырок. Поскольку темп течения времени «внутри дырки» равен нулю,

при увеличении концентрации дырок в окрестности часов А, темп течения времени

должен замедлиться по сравнению с другими контрольными часами в точке В, возле

которых не создаются дырки. Поскольку в предельном случае, когда концентрация

дырок максимальна и пространство состоит только из дырок, темп течения времени

должен быть равным равен нулю. Уже созданы очень точные атомные часы, и

поскольку время измерения может быть сколь угодно большим, этим методом можно

обнаруживать даже очень слабое излучение дырок.

Рис.5. Схема обнаружения вакуумных дырок (Декартовой пустоты) при

помощи прецизионных атомных часов. Сначала синхронизируем часы и располагаем их в одинаковых

условиях, на расстоянии не менее Затем размещаем вблизи часов А источник дырок, а вблизи

часов В, для симметрии, размещаем эквивалентную массу, равную массе источника

дырок. Если источник А производит искусственно дырки, тогда часы А должны идти

медленнее чем В. Преимущество метода в том, что можно выполнять измерения

длительное время, например больше месяца, что позволяет обнаружить даже очень

слабое излучение дырок. Нужно подчеркнуть, что если при создании дырок используются

физические поля и процессы, опасные для атомных часов, тогда часы можно

защитить экраном сделанным из любых материалов, например из металла, поскольку

для вакуумных дырок любые материалы прозрачны. Важно лишь чтобы измерительная

трубка, например цезиевых часов, была расположена как можно ближе к источнику

дырок. В качестве источника дырок лучше всего использовать ядерный

реактор, где процессы распада частиц идут очень интенсивно. Если часы,

расположенные вблизи ядерного реактора будут идти медленнее контрольных часов,

расположенных вдали, это будет доказательством существования вакуумных дырок.

Нужно также проверить, создаются ли дырки при глубоко-неупругом рассеянии

частиц, когда, согласно теории, также должны создаваться протяженные дырки в

пространстве-времени, вследствие огромного ускорения частиц в момент

столкновения, растягивающие природные вакуумные дырки. Если атомные часы,

расположенные вблизи мишени или места столкновений частиц в коллайдере будут

идти медленнее контрольных часов расположенных вдали, это будет еще одним

доказательством существования дырок в пространстве-времени. 2.

Большие вакуумные дырки (по сравнению с естественными элементарными дырками)

можно регистрировать ядерными методами, при помощи детекторов частиц. Поскольку

для создания дырки нужно затратить энергию на расширение границы Вселенной, при

захлопывании дырок эта энергия выделяется – синтезируются пары

частица-античастица. Поэтому виртуальные дырки, которые непрерывно появляются в

пространстве естественным образом, и энергия которых превышает массу покоя

электрон-позитронной пары, могут синтезировать виртуальные пары частица-античастица

(электрон-позитрон). Следовательно, регистрация виртуальных пар

частица-античастица возникающих в пустом пространстве является доказательством

существования дырок, поскольку это продукты распада виртуальных дырок. А «большие» дырки, созданные искусственно,

могут синтезировать реальные пары частица-античастица. Поэтому, вакуумные дырки

больших размеров (энергий) можно детектировать, регистрируя продукты их распада

– пары частица-античастица или вторичные продукты аннигиляции. 3. Согласно свойству дырок № 2, появление дырок приводит к искривлению пространства – сокращению расстояний и замедлению времени. Пространство-время буквально «дрожит» из-за непрерывного появления вакуумных дырок. К каким наблюдаемым эффектам может привести такое дрожание и искривление пространства-времени? Оно может повлиять, например, на время распространения светового луча между заданными точками [9]. В самом деле, в искривленном пространстве свет проходит иное расстояние между двумя точками, нежели в плоском. Поскольку искривленность пространства на пути луча флуктуирует во времени, то и расстояние, и время распространения света между двумя точками будет случайно колебаться около некоего среднего значения. Время распространения луча света измерить непросто, зато вместо этого можно измерять фазу световой волны в конечной точке: ведь она тоже будет флуктуировать. Таким образом, мы приходим к следующей идее: можно попытаться наблюдать флуктуации пространства-времени с помощью интерферометра – прибора, изучающего фактически фазу световой волны. В таком приборе два когерентных световых луча попадают в одну точку по двум разным путям. Поскольку флуктуации пространства, чувствуемые этими лучами, не скоррелированы друг с другом, их относительная фаза в конечной точке будет "скакать" во времени, что приведет к флуктуациям интенсивности суммарной световой волны в этой точке. Регистрация этих колебаний интенсивности и будет экспериментальным наблюдением вакуумных дырок – флуктуаций пространства-времени. Гравитационно-волновые интерферометров типа LIGO и VIRGO достигнут рубежа 10-44 Гц-1 за первые годы своей работы, что позволяет надеяться, что с их помощью удастся обнаружить искривление и «дрожание» пространства-времени. В следующей своей стадии, эти интерферометры смогут улучшить чувствительность еще на несколько порядков и начнут отслеживать флуктуации на уровне 10–48 Гц–1. 6. Другие методы

доказательства существования дырок 1. Для

доказательства существования дырок можно использовать свойство дырок № 7:

«дырки нельзя ускорять, дырка всегда неподвижна относительно инерциальной

системы отсчета, в которой она создана».

Предположим нестабильная заряженная частица (или электрон-позитронная

пара) ускоряется в электрическом или в магнитном поле, или при помощи лазера, двигаясь

по кривой (или по прямой, но с ускорением). Если процесс аннигиляции (распада)

частиц действительно проходит через стадию образования дырки, тогда на короткое

время, равное времени захлопывания дырки, «частица» должна двигаться равномерно

и прямолинейно, а не по кривой, несмотря на действующие ускоряющие электрические

и магнитные поля. Это было бы точное доказательство существования вакуумных

дырок. Другими словами, нужно найти на фотографии траектории движения частицы

очень короткий участок, где частица движется равномерно и прямолинейно,

несмотря на приложенные силовые электромагнитные поля. 2.

Поскольку вакуумные дырки непрерывно появляются в каждой точке

пространства-времени, геометрия пространства-времени на малых (ядерных)

расстояниях должна флуктуировать. Поэтому, должен существовать предел точности

измерения расстояния между двумя материальными точками, так как расстояние между

ними непрерывно флуктуирует, из-за появления дырок. Для доказательства

существования Декартовой пустоты предлагается доказать существование этих флуктуаций

при измерении расстояния между двумя точками. Теория предсказывает, что

флуктуации непрерывно появляются на очень короткое время ≈ 10–24

с, это время захлопывания естественных дырок. Нужен экспериментальный метод, способный

зарегистрировать очень быстрое увеличение или сокращение расстояния между двумя

точками, продолжительность которого примерно равно времени захлопывания дырки ≈

10–24 с. Теоретически возможны и более длительные флуктуации, если

одновременно появляются несколько дырок, что эквивалентно одной большой дырке,

отчего величина флуктуаций немного увеличивается. Можно также искусственно создавать

эти флуктуации расстояния между двумя точками, если облучать место измерения

электрон-позитронными парами или нестабильными частицами, с тем чтобы они аннигилировали

(распадались) в момент прохождения прямой соединяющей эти две точки. 3.

Существование вакуумных дырок можно доказать, пользуясь их свойством № 10 –

изоляционные свойства дырок. Например если будет доказано, что при создании

дырок появляются изолированные, пустые микрополости в каких-то полях, например

электрических или магнитных. Например, емкость конденсатора изменяется при

создании дырок между его пластинами так, как если бы его объем уменьшился. Или пусть

мы имеем две пространственно разделенные точки, связанные какими-то полями.

Если создать дырки между этими точками, тогда степень изоляции этих точек друг

от друга должна кратковременно увеличиться, на время существования дырок. 4.

Существование вакуумных дырок можно доказать, пользуясь их свойством № 11 –

увеличение волновых свойств микрочастиц при появлении дырок. Пусть выполняется

эксперимент, где частицы с некоторой вероятностью туннелируют сквозь барьер.

Если создавать искусственные вакуумные дырки непосредственно возле частицы,

тогда вероятность (и длина) туннелирования частицы должна увеличиться. Это

можно сделать, путем облучения туннелирующих частиц электрон-позитронными

парами, нестабильными частицами, либо помещая туннелирующие частицы в область

пространства, где осуществляется неупругое столкновение других частиц. 5.

Согласно дырочной теории, при ускорении, все частицы составляющие тело

«растягивают» элементарные дырки, которые непрерывно появляются в пространстве.

Следовательно, размеры дырок внутри ускоряющегося тела больше, чем в окружающем

пространстве. Поэтому внутри и позади ускоряющегося тела пространство-время искривляется

сильнее чем снаружи, и регистрация этого факта может служить доказательством существования вакуумных дырок. Возможно,

захлопывание этих дырок является причиной возникновения планковского

излучения в ускоряющейся системе отсчёта, при отсутствии этого излучения в

инерциальной системе отсчёта (эффект Унру). 7. Заключение В статье приводятся теоретические и

экспериментальные доводы существования абсолютной Декартовой пустоты, или

вакуумных дырок, где нет абсолютно ничего – ни материи, ни

пространства-времени, ни виртуальных частиц. Это новый тип физического вакуума,

которому суждено сыграть великую объединяющую роль в физике – с его помощью

можно объединить квантовую механику и общую теорию относительности

(гравитацию). Можно объединить три фундаментальных взаимодействий [10]. Описаны

два метода, с помощью которых можно получать абсолютную пустоту, метод

мгновенного удаления материи, и метод растяжения дырок. Приводится способ

обнаружения вакуумных дырок при помощи атомных часов и интерферометров,

пользуясь тем, что вакуумные дырки локально искривляют пространство-время.

Предлагается измерять энергию дырок в МэВ. Описываются свойства вакуумных

дырок. Некоторые физики спрашивают, если в дырке протяженность

стремится к нулю, как можно говорить о размерах дырки – под диаметром дырки

имеются в виду размеры реального Декартова сосуда, состоящего из реальных

частиц, внутри которого дырка. Сама «голая» пустота, конечно, не имеет

физических размеров, это пространство-точка, но она никогда не бывает «голой» и

не может наблюдаться, дырка всегда одета в «шубу» из частиц окружающей среды. Дырка существует очень малое, но конечное время,

поскольку Декартов сосуд не может захлопнуться мгновенно, так как при этом

частицы, составляющие его стенки, двигались бы быстрее скорости света. Литература [1]

C.Z. Leshan, Teleportation in hole vacuum, Journal of Theoretics, Vol.1, No.5,(1999) [2]

E.W. Davis, "The Teleportation Physics Study", Air Force Research

Lab, p.52, (2004) [3] Вакуум – Материал из

Википедии, свободной энциклопедии. [4] К.З. Лешан, Дырочная теория гравитации, Дырочная физика, телепортация и

левитация, Том 1, № 1, (2001) [5] Р. Декарт, Избранные

произведения, Москва, (1950) [6] И.Д. Новиков, Эволюция

Вселенной. Москва, Наука, с. 23, (1990) [7] К.З. Лешан, Компенсатор Гейзенберга, телепортация как проявление

корпускулярно-волнового дуализма, Дырочная физика, телепортация и левитация,

(2007) [8]

R.J. Adler, I. M. Nemenman, On the detectability of quantum spacetime foam with

gravitational-wave interferometers, Physics Letters B 477 (2000) [9] И. Иванов, Как "пощупать" пространственно-временную

пену? Scientific.ru (2001) [10]

International Conference of Physics Students (ICPS’94), Conference proceedings,

|